東工大の若手研究者を対象に、「研究で世界を変えたい研究者」の志を称えるコンテストとして始まった『社会変革チャレンジ賞』。2024年6月27日(木)、第1回の優秀賞、奨励賞受賞者が一堂に会した授賞式を虎ノ門ヒルズCIC Tokyoにて開催しました。

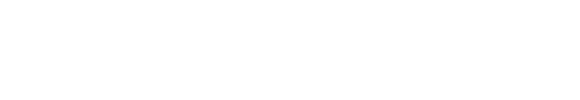

機構長挨拶

〜大学は未来の社会を良くする力を持っている〜

冒頭、本学研究・産学連携本部 イノベーションデザイン機構 辻本機構長が「本賞は皆さんの優れた技術を用いて社会を変えることが狙い。実現に向け、本学が注力しているスタートアップ創出支援を活用していただきたい」と挨拶に立ちました。

受賞した先生たちはあくまで研究者であり、起業やビジネスが本業ではないため、大学内の知見だけで技術シーズを社会実装するのは困難です。そこで今回はId機構のメンバーに加え、外部のベンチャーキャピタル、インキュベーション組織から経験豊富なメンター陣を招き、受賞者が9カ月間におよぶアクセラレーションプログラムを受けられるようにしました。この取り組みにより、本学が2022年から進めている「世界を変える大学発スタートアップの育成」が加速します。

辻本機構長によれば、今回のようなプロジェクトで飛躍した海外の大学は数多いとのこと。こうしたファクトを踏まえ、「皆さんと専門家が一緒にチームを組んで、同じ思いを共有することが重要。学外のプロフェッショナルを巻き込むことで本学のポテンシャルはさらに引き出されるはずです。大学は未来の社会を良くする力を持っています。ぜひ一緒に頑張っていきましょう」と受賞者を鼓舞しました。

学長挨拶

~スタートアップ創出は創立の精神と共通する~

続けて登壇した益学長は「研究者が持つ技術シーズには無限の可能性があり、それが社会に実装されて変革につながります。皆さんは社会実装に踏み出す機会を得ました。今後のプログラムで技術やアイデアが発展していくことを強く祈念しています」とエールをおくりました。

1881年、東工大の前身となる東京職工学校では「工場に人材を輩出するだけでなく、人材を育成することで産業を興す」ことを創立の精神に掲げました。益学長は「この精神こそ、まさにスタートアップを通じた新産業創出に直結するもの。今こそ、必要とされる志だと考えています」と述べ、高いレベルで研究とビジネスが融合することに期待を寄せました。

メンターが積極的に支援

世界に羽ばたくスタートアップを育てたい

アクセラレーションプログラムには、インキュベイトファンド株式会社(以下、IF)、株式会社先端技術共創機構(以下、ATAC)、BeyondNextVentures株式会社(以下、BNV)の3社が参画。受賞者ごとに3社から個別メンターがつき、相互に協力しながら事業化のための研究を具体化していきます。

IFでジェネラルパートナーを務める村田祐介氏は10年ほど前からディープテックのスタートアップを積極的に支援し、大学の研究室をそのままカーブアウト(新会社として切り出すこと)した数多くの実績があります。そして現在は、全国各地の大学でGAPファンドが増えたこともあり、ディープテックへの追い風が吹いているのも事実です。そうした背景を熟知する村田氏は「このプログラムを介して、世界で戦えるスタートアップのフラグを立ててほしい」と話しました。

ATACはファンドという形態をとっておらず、株式会社として先端技術の事業化を行っているユニークな事業会社です。代表取締役の川上登福氏は「私自身がこれまで約70社の設立を支援するなど、当社は経営に強い会社」と特徴を説明しました。また研究者出身のメンターもおり、円滑な研究とビジネスの橋渡しができるのが強みだとしています。

BNVはディープテックに特化したベンチャーキャピタルです。パートナーの橋爪克弥氏は、手術支援ロボットで名高い東工大発ベンチャーのリバーフィールド設立に関わった経緯があり、今回のプログラムには非常に思い入れがあるそうです。橋爪氏は「2010年代前半はディープテックへの支援は止められました。ところが今では大学が主導して後押しするようになりました。実に素晴らしいことだと思います」と語り、改めて事業化に伴走していく姿勢を示しました。

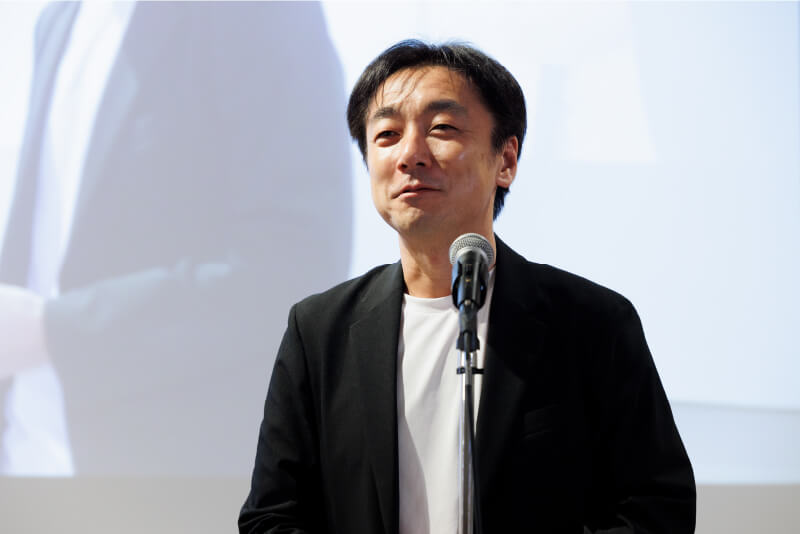

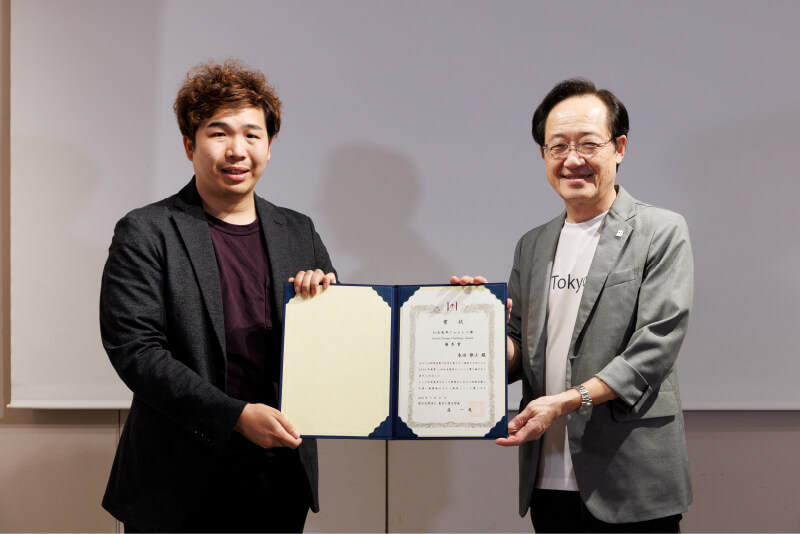

表彰式

~優秀賞5件、奨励賞10件の挑戦者が受賞~

当日会場に足を運んだ12名が表彰式に臨みました。優秀賞、奨励賞の概要は以下の通りです。

優秀賞

科学技術創成研究院

安井伸太郎准教授

「環境循環型低コスト全固体電池」

工学院

三浦智准教授

「直感的にロボットや乗り物を操縦できるコントローラ」

科学技術創成研究院

本⽥雄⼠助教

「ポリフェノール構造分⼦を基盤とした

バイオモダリティ送達システムの構築」

科学技術創成研究院

⼭⽥哲也助教

「低温環境下における固体酸化物形燃料電池と

リチウムイオン電池の共⽣」

物質理工学院

木村健太郎助教

「低温CO₂水素化・FT合成を可能とする

CuMgFe型ハイドロタルサイトを基盤とした

高機能触媒の開発」

奨励賞

環境・社会理工学院

Cheng Shuo(テイ シャク)助教

「磁場アシストフロー電極を用いた微生物燃料電池の開発」

物質理工学院

山本雅納助教

「多孔性グラフェン材料製造の技術実証」

物質理⼯学院

Ambara Rachmat Pradipta

(アンバラ ラクマット プラディプタ)助教

「内在性アクロレインを標的とした⾰新的がん診断法」

科学技術創成研究院

奥山浩人助教

「迅速性と高感度を両立する膜型バイオセンサー」

理学院

森竹勇斗助教

「ジョーンズ行列光バイオセンサの実証と高感度化」

物質理工学院

山口晃テニュアトラック助教

「水熱電気化学による二酸化炭素の高級炭素化合物への変換」

科学技術創成研究院

李尚曄(イ サンヨプ)助教

「パターン印刷による低コスト・広帯域電波部材の開発」

科学技術創成硏究院

三浦⼀輝助教

「光による疾患治療を実現する分⼦標的型光線⼒学療法」

科学技術創成研究院

菅原勇貴助教

「化学産業のパラダイムシフトをもたらす革新的電気化学触媒の創出」

科学技術創成研究院

朱博(シュ ハク)助教

「薬物放出制御のためのスイッチ型抗体薬物複合体の創出」

辻本機構長は「新しい技術が誕生して成果が出てくれば、より優秀な人材が集まって大学の価値そのものが高まる。若い先生たちがリーダーになって成功を見せることで、次から次へと連鎖していくことを期待しています」と結びました。アクセラレーションプログラムを経て、どれだけアイデアがブラッシュアップされるのかが今から楽しみです。