Gap Fund Program学生プロジェクトリサーチャー

2023年度参加者

2024年12月18日

生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース 佐藤龍飛

肌で感じることができた研究の社会実装化

参加プログラム|令和 5 年度 Tokyo Tech Gap Fund Program学生プロジェクトリサーチャー

生命理工学院生命理工学系生命理工学コース 修士課程に在籍中の佐藤龍飛さんは、2023年10月から2024年6月まで本プログラムに参加。現在は、株式会社grubio(グルビオ) を創業され、生命科学、医療、データサイエンス、AIといった異分野融合のコミュニティ「grubio 」の運営をベースに、HR事業やAI・DXソリューション事業を展開されています。本プログラムを通じての経験や感想、今後の展望について伺いました。

経験したこと

Tokyo Tech Gap Fund Program2023採択者:弊学工学院准教授 荒井 慧悟先生の課題「次世代 IoT に資するマルチモダル量子センシング・イメージング技術の開発」における国内外の市場調査や競合調査、またその分析など。

感 想

学生として研究の社会実装に関わる機会が中々なく、ディープテック・スタートアップの事業化を肌感覚で経験してみたくて、応募しました。学生リサーチャーとして、Tokyo Tech Gap Fund Program2023(テキストリンク_リンク先: Tokyo Tech Gap Fund2023 | 東京科学大学イノベーションデザイン機構(Id機構))の採択者である先生の研究課題をサポートするという大学オフィシャルのプログラム、特にGAP Fund獲得直後の先生のチームに入れたことは、大変貴重な経験でした。

中でも、プロフェッショナルである、ベンチャーキャピタルの投資家のメンターによる研究シーズ事業化にむけての手腕、荒井先生の社会実装にむけた熱い想いを間近で感じることができたことは、素晴らしかったです。毎回のミーティングで先生からお題を受け取り、次のミーティングまでにお題を解くべく、調査・分析をする。その手法もメンターの方に1on1で指導してもらいました。また荒井研究室の研究結果のアップデートに応じて、自分達ビジネスサイドも事業計画をブラッシュアップさせていく必要があり、研究と経営の融合の場を目の当たりにしていました。

成 果

本プログラムでの経験は、株式会社grubioの創業に至るまでに大きく貢献しています。

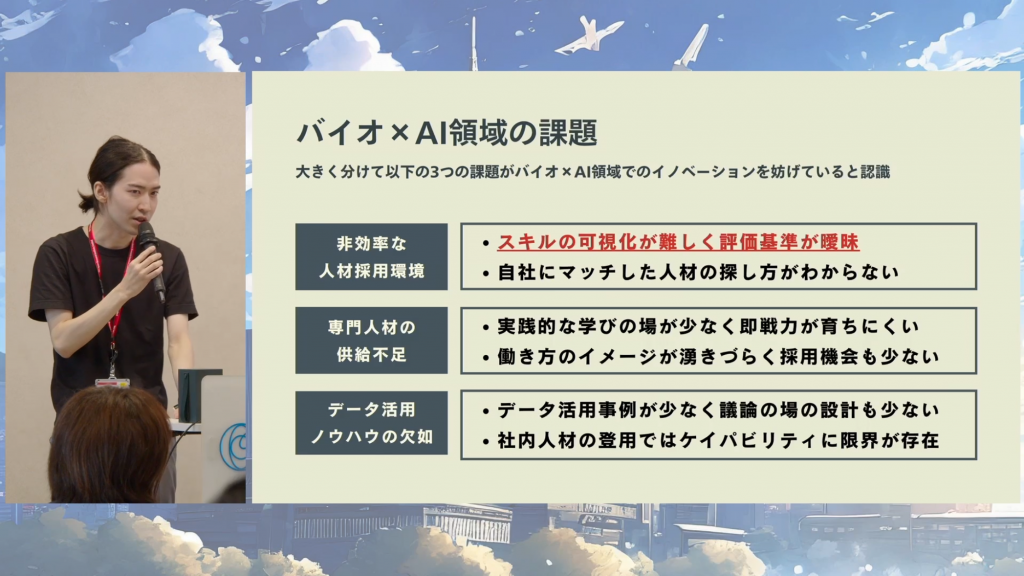

私が、grubioを創業したのは、研究の社会実装の必要性を強く感じたからです。マーケット(市場)と連携しながら基礎研究を続けていくためには、研究を社会に還元していかないと継続性が確保できない。そのために、ディープテック・スタートアップを立ちあげるというのも選択肢の1つだということを同じ若手研究者に、是非知ってほしいと思います。私自身、研究室に身を置く当事者として、【バイオ・ヘルスケア領域の研究室や研究者同士の融合】、【アカデミアと産業の融合】を目指し、生命科学、医療、データサイエンス、AIといった異分野融合のコミュニティ「grubio 」を立ち上げました。今コミュニティの中心は、将来PI(Principal Investigator)として、研究室をもつ若手研究者たち。アメリカのボストンなどでは、こうした異分野融合が当たり前のようになされており、その世界を日本にももたらすことができたらと思っています。

また、今年10月の株式会社日本総合研究主催「Tokyo Technology Commercialization Program」中間発表会・ギャップファンド審査会での「GAP ファンド審査員特別賞」の受賞にも、本プログラム参加における学びが大きく役立っていると思います。

今後のビジネスへの展望

今後は、バイオ領域の研究者支援やスタートアップ創出に向けた取り組みを進めていきたいと考えています。特に、研究現場で感じる研究者や研究分野間の分断、そして大学院生を中心とした研究者の待遇改善の課題については、当事者でもある自分が解決に向けて行動しなければならないという使命感を強く抱いています。

「grubio」という若手研究者を中心としたコミュニティ運営をベースに、企業とのマッチングや研究発表などの交流イベントの開催を通じて、異分野融合の機会を増やしていき、ひいては、日本の科学技術の発展に寄与できたらと思っています。

参加を検討している学生へのメッセージ

本プログラムは、研究室の先生とメンターの方々が研究シーズの社会実装に向けて活動する姿を間近で学びつつ、自分もそのチームの一員として関わることができる大変貴重な機会です。数人1チームのため、その中での自分の存在や責任も大きく、やりがいがあります。自分の研究とも無理なく両立することができました。

学生としてこのような活動に参画できる機会は非常に限られているので、ディープテック・スタートアップや研究の社会実装に関心のある方はぜひ参加してみて下さい。

佐藤龍飛

生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース