Gap Fund Program学生プロジェクトリサーチャー

2024年度参加者・採択者

2025年2月25日

生命理工学院 生命理工学系 大枝 優希

創薬の未来を切り拓く!

参加プログラム|令和 6 年度 Tokyo Tech Gap Fund Program学生プロジェクトリサーチャー

生命理工学院 生命理工学系 学士課程に在籍中の 大枝優希さんは、2024年度TTSC(Tokyo Tech Startup Challenge)とあわせ、TTGF(Tokyo Tech Gap Fund)リサーチャーとしても活躍中です。

学士課程では、構造生物学を専門に、タンパク質の立体構造解析研究に従事。TTSCでは創薬支援AIの開発プロジェクトを主導し、2023年にはiGEMパリ大会で銀賞を受賞。2024年10月から、TTGFリサーチャーとして本田研究室に配属され、薬物送達(ドラッグデリバリーシステム)の社会実装に向けた研究開発に取り組んでいます。ここでは、リサーチャーとしての活動を中心に、社会実装への道を探る若き研究者としての、挑戦や展望について語っていただきました。

経験したこと

Tokyo Tech Gap Fund Program2024 採択者 本田 雄士先生「バイオ医薬品開発を⽬的とした新規薬物送達システム(DDS)技術の社会実装」における、技術応用先の探索・検討にかかる調査、専門家へのヒアリング、市場調査など。

感想

TTSCには、これまで2回応募して2回不採択となった経験があります。だけど、Id機構の井上URAや湯原URAにも声をかけてもらい、今年のうちに、もう一度挑戦することを決意しました。おかげで、2024年度にはTTSCに採択され、また、2024年の10月からはTTGFリサーチャーにも選んでいただきました。

リサーチャーとしては、現在、本田先生のチームで技術の社会実装を目指しています。TTGFリサーチャー活動時間は、月に15-16時間程度です。研究室での活動とは異なる領域での取り組みですが、両立は比較的スムーズにできています。リサーチャーとしての活動には、自分が考えたアイデアに対して、エキスパートから直接フィードバックを得られる環境が整っているため、常に新たな視点や改善点を取り入れることができるのが、大きな魅力だと思います。

学部生として所属する研究室ではスタートアップの礎となるシードを模索する段階ですが、TTSCに共に取り組む仲間とは、 シードをより一層突き詰めて成長させる取り組み、TTGFリサーチャーでは、さらに一歩進んだ「実装」の段階に関わらせてもらえていることが、他にない経験として、とにかくたのしい と思えます。本田先生の研究テーマ(ドラッグデリバリー技術)と、自分の研究・専門分野は、技術面では異なるものの、創薬という視点では共通点も多く、自分が研究と実践をつなぐお手伝いをさせてもらえることにも、面白さを感じています。

中でも、専門家との議論は刺激的で、BNVのサワベ氏や客員起業家(EIR)俵氏 との月1回の定例ミーティングでは、アイデアを磨くプロセスの重要性を実感しています。私自身が良いと思っていたアイデアに対しても、自分にない視点から助言をいただけますし、そこで、さらにブラッシュアップが必要であると気づくこともできます。仮説を検証しながら進めるプロセスそのもの、また価値あるフィードバックは、私自身の成長を大いに促してくれました。

成果・今後の展望

今回、リサーチャーとして参画させていただき、対象疾患の選定や、技術応用の検討を実施する役割を担いました。本田先生からのリクエストをうけて、当該領域の学会にも足を運び、最先端の研究に携わる医師や研究者とも対話を重ねながら、たとえば、最終的にどこにフォーカスするか、という方向性の決定にも関与する機会があるなど、実装化に向けてひとつの力になれたことは、大きな自信にもつながりました。

自身の研究はベーシックな段階ですが、本田研究室の技術は社会実装により近い段階にあります。将来的にスタートアップの立ち上げを考える上で、ここでの経験はとても貴重だと感じています。リサーチャーとして活動しているこのプログラムは、3月末で区切りを迎えますが、活動において身につけたこと、学んだことをさらに発展させ、創薬支援技術の社会実装を目指していけたらと考えています。

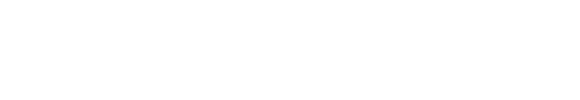

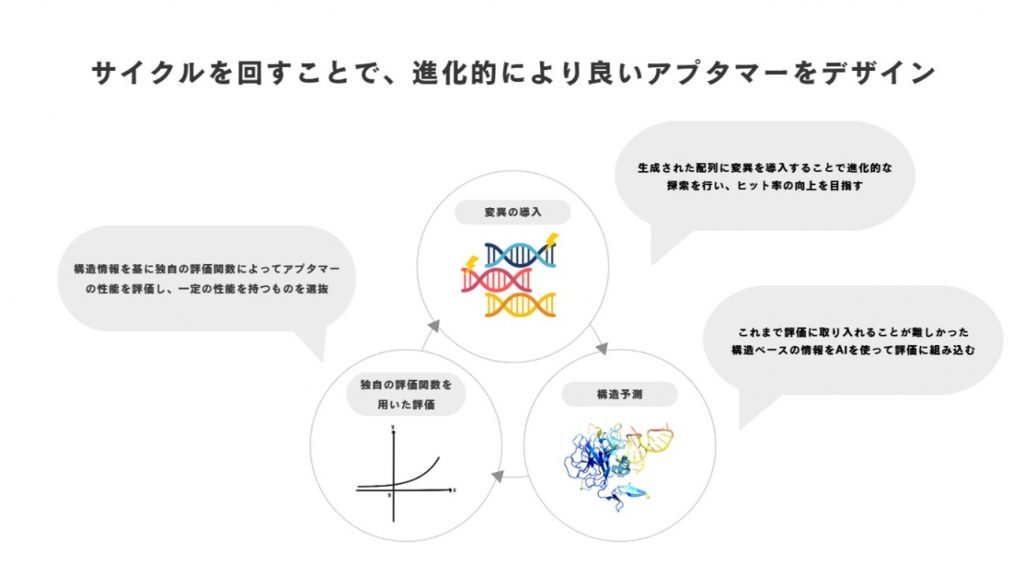

また、並走しているTTSC2024では、旧東京工業大学スーパーコンピュータ「TSUBAME」を活用し、構造解析技術を基にした研究にもチャレンジしています。いずれ、この技術をスタートアップとして展開し、研究成果を創薬支援へと発展させるべく、ビジネスモデルを構築中です。

将来的には、現在の研究活動とTTSCでの経験を組み合わせて、新しい創薬支援の仕組みを作っていきたいと考えています。特に、構造生物学の知見を活かした独自のアプローチを模索しています。春からは東京大学で修士課程に進学しますが、アカデミアとビジネスと、それぞれの場面で挑戦を続けたいと思っています。

参加を検討している学生へのメッセージ

このプログラムは、ディープテック分野で起業を考えている学生にとって、研究の社会実装プロセスの一端を具体的に体験できる貴重な機会だと思います。専門家からのフィードバックを頻繁に得られる場はなかなかありませんが、このプログラムでは定期的に専門的なアドバイスを受けながら、チームのアイデアをブラッシュアップしていくことができます。起業を目指すうえで、実践的な視点とサポートが得られるのも大きな魅力ではないでしょうか。

研究を社会に活かすためには、専門分野を超えた対話が不可欠ですし、自分のアイデアを形にするためには、諦めずに挑戦し続けることも大切です。異分野の人々とも積極的に関わり、フィードバックを受けながら、ぜひ、あなたの挑戦を続けてください!

(インタビュー・執筆 URA小川)

大枝 優希

生命理工学院 生命理工学系